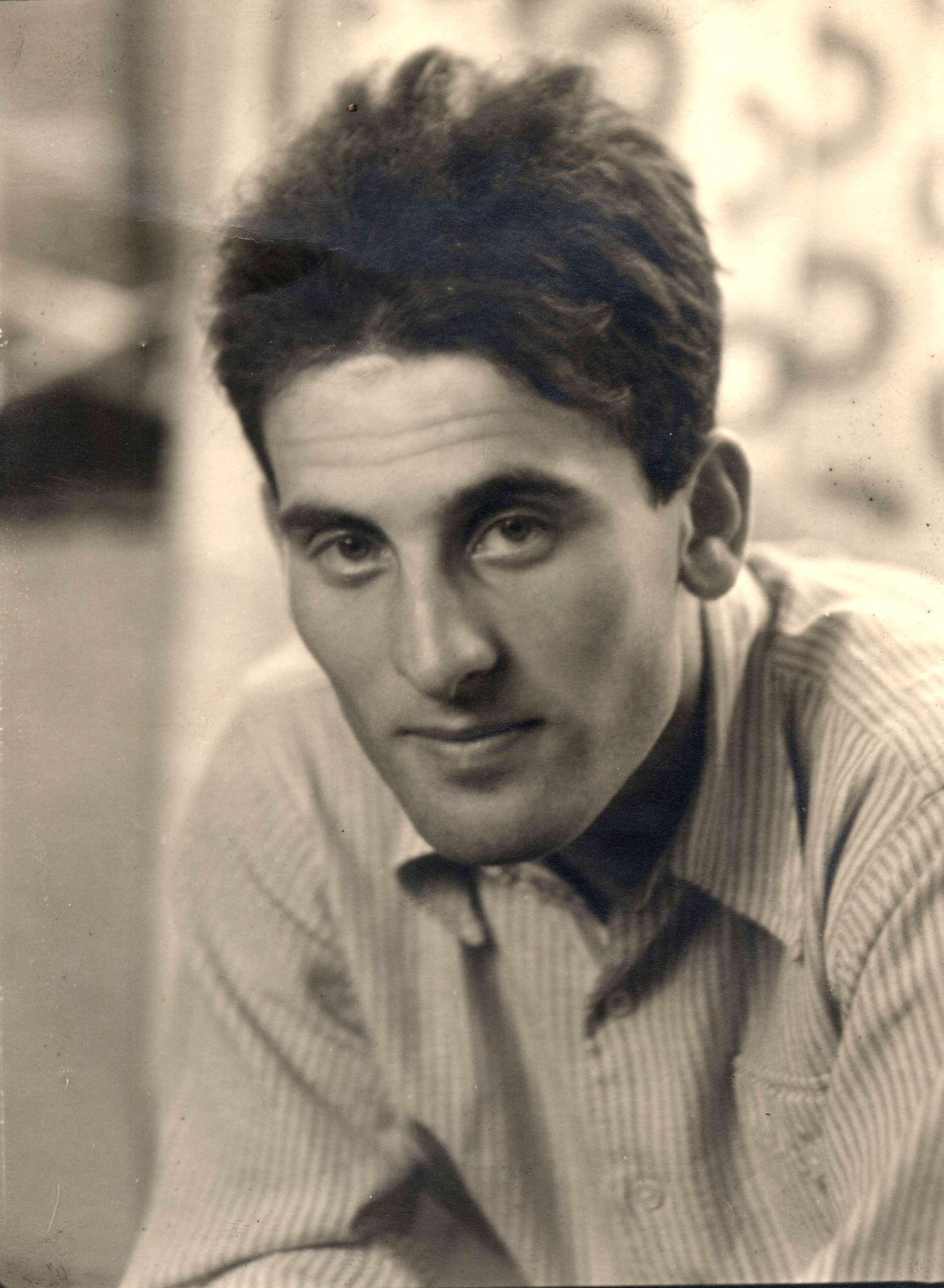

Nato

a Fossombrone nel 1907, Giuseppe Occhialini si laureò in

Fisica

nel 1929 presso l’Università di Firenze, dove ebbe come

maestri

e colleghi due padri della Fisica del Novecento: Bruno Rossi e Gilberto

Bernardini. Occhialini (Beppo per gli amici) svolse la sua prima

attività di ricerca presso l’Istituto di Fisica di Arcetri

(Firenze) in un gruppo di giovani pieni di entusiasmo che passarono

dalla più tradizionale spettroscopia alle

attività

più moderne della Fisica Nucleare e dei Raggi Cosmici. Nel

1931,

all’età di ventiquattro anni, si recò al

Cavendish

Laboratory di Cambridge, dove lavorò sulla fisica dei raggi

cosmici impiegando le camere di Wilson (le cosiddette camere “a

nebbia”) e ottenne insieme a P.M.S. Blackett risultati che fanno parte

oggi della storia della Fisica. Nel 1933, mettendo per la prima volta

in pratica una metodologia innovativa da lui ideata, oggi nota con il

nome di trigger (che è alla base dei moderni esperimenti di

fisica nucleare e subnucleare), rivelò insieme a Blackett lo

sciame (shower) di elettroni e positroni prodotto dai raggi cosmici.

Blackett nel 1948 fu insignito del premio Nobel con la seguente

motivazione: “Per lo sviluppo della camera a nebbia di Wilson e le

scoperte che con essa si ottennero nel campo della fisica nucleare e

della radiazione cosmica”. Questa assegnazione, che escluse il creatore

dell’idea che aveva permesso l’ottenimento del grande successo

scientifico, ebbe luogo durante i primi anni della guerra fredda;

Occhialini non aveva mai fatto mistero delle sue idee politiche.

Blackett così si espresse: “Sono molto felice e orgoglioso

di

aver ricevuto il premio Nobel, ma lo sarei stato di più se

anche

Beppo lo avesse avuto con me”.

Nel 1937 Occhialini si

recò in Brasile presso l’Istituto di Fisica di San Paolo e

introdusse alla fisica dei raggi cosmici la prima generazione di fisici

brasiliani, tra i quali si distinse Cesare Lattes. Dopo la guerra, in

visita al Willis Laboratory di Bristol, Occhialini propose un nuovo

esperimento per la rivelazione delle radiazioni cosmiche ad altezze

elevate, dove la probabilità di osservare reazioni rare

risulta

più alta. I fisici di Bristol del gruppo di Cecil Powell

portarono così le loro emulsioni (tecnica fotografica) sul

Pic

du Midi in Francia, a 2.870 metri sul livello del mare, e dopo qualche

settimana le svilupparono. Trovarono allora tracce la cui accurata

analisi permise di stabilire che erano dovute ad una particella carica

che aveva la proprietà di decadere in una coppia di

particelle:

una - anch’essa carica ma più leggera, il muone - e una

neutra.

Alcuni dei più grandi fisici del secolo scorso, tra cui

Enrico

Fermi, pensarono allora che non ci fosse più niente da

scoprire

sulla struttura della materia. Infatti, con l’aggiunta della nuova

particella, chiamata mesone π (pione), si completava la conoscenza dei

costituenti elementari della materia e delle loro interazioni; si

poteva addirittura ventilare l’idea che il capitolo della fisica

nucleare fosse prossimo a chiudersi. In realtà, questa

scoperta

rivoluzionaria aprì un nuovo orizzonte, quello della fisica

subnucleare. Essa segna inoltre il passaggio da una fisica condotta con

strumentazione essenziale e mezzi poco costosi (una provvidenza per la

competitività europea negli anni devastanti della seconda

guerra

mondiale), alla big science dei grandi acceleratori di particelle e

delle grandi collaborazioni internazionali. Nel 1950 a Powell fu

attribuito il premio Nobel “per lo sviluppo del metodo fotografico

delle emulsioni nello studio dei processi nucleari e per le sue

scoperte nel campo dei mesoni”.

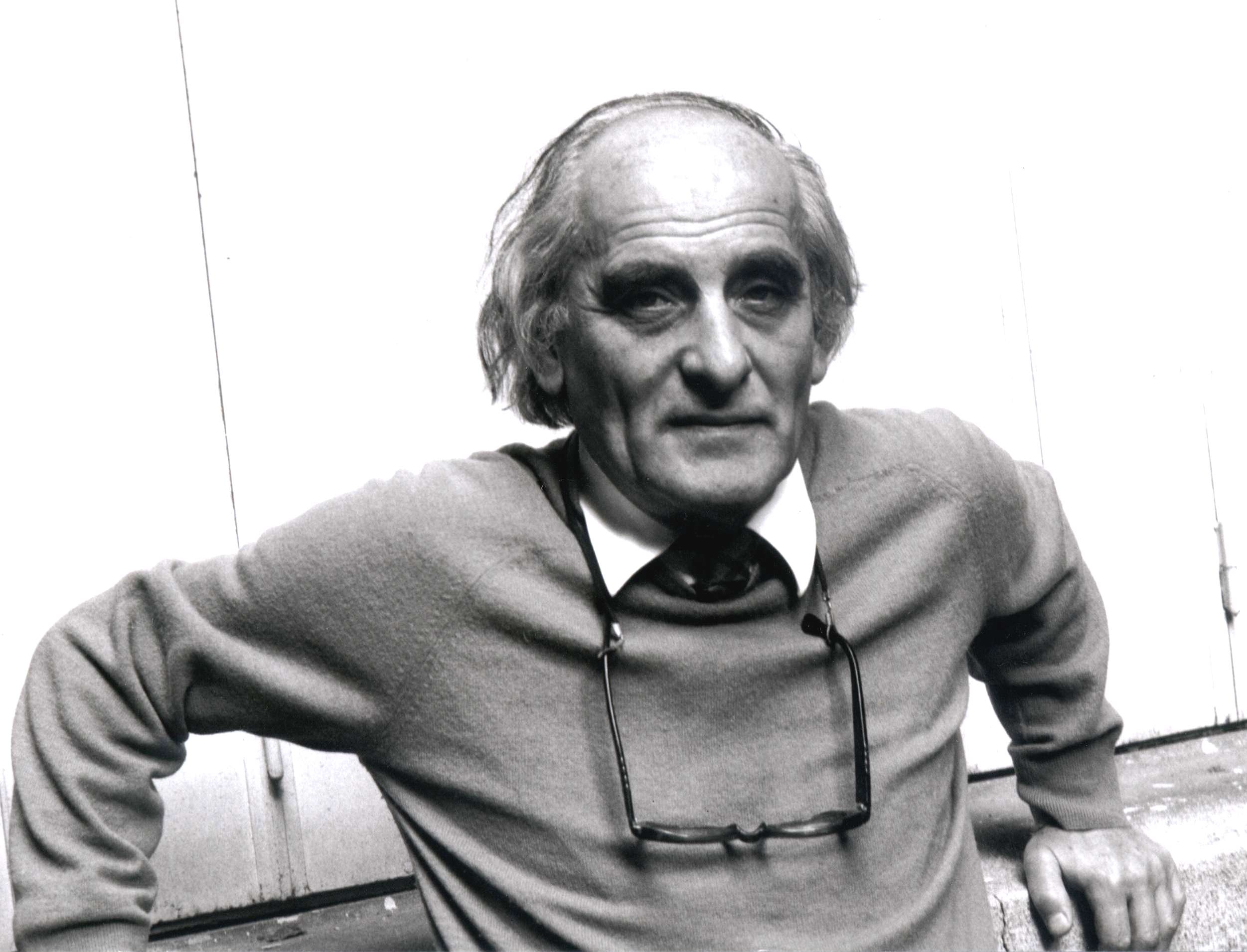

Professore

di Fisica nel 1950 a Genova, dal 1952 Occhialini ricoprì la

cattedra di Fisica Superiore dell’Università di Milano, dove

trascorse il resto della vita. In quegli anni rifondò la

Scuola

di Fisica cosmica italiana favorendo, insieme ad Edoardo Amaldi, lo

sviluppo dell’organizzazione per la ricerca spaziale europea, ora ESA

(European Space Agency). Tra i suoi allievi si laureò a

Milano

nel 1954 Riccardo Giacconi, premio Nobel per la Fisica nel 2002. Fu

infatti proprio Occhialini a suggerirgli di recarsi negli Stati Uniti

per lavorare nel campo dell’astronomia in raggi X con Bruno Rossi.

È intitolato al nome di Giuseppe Occhialini il satellite

Beppo-Sax, che sta fornendo informazioni di eccezionale importanza

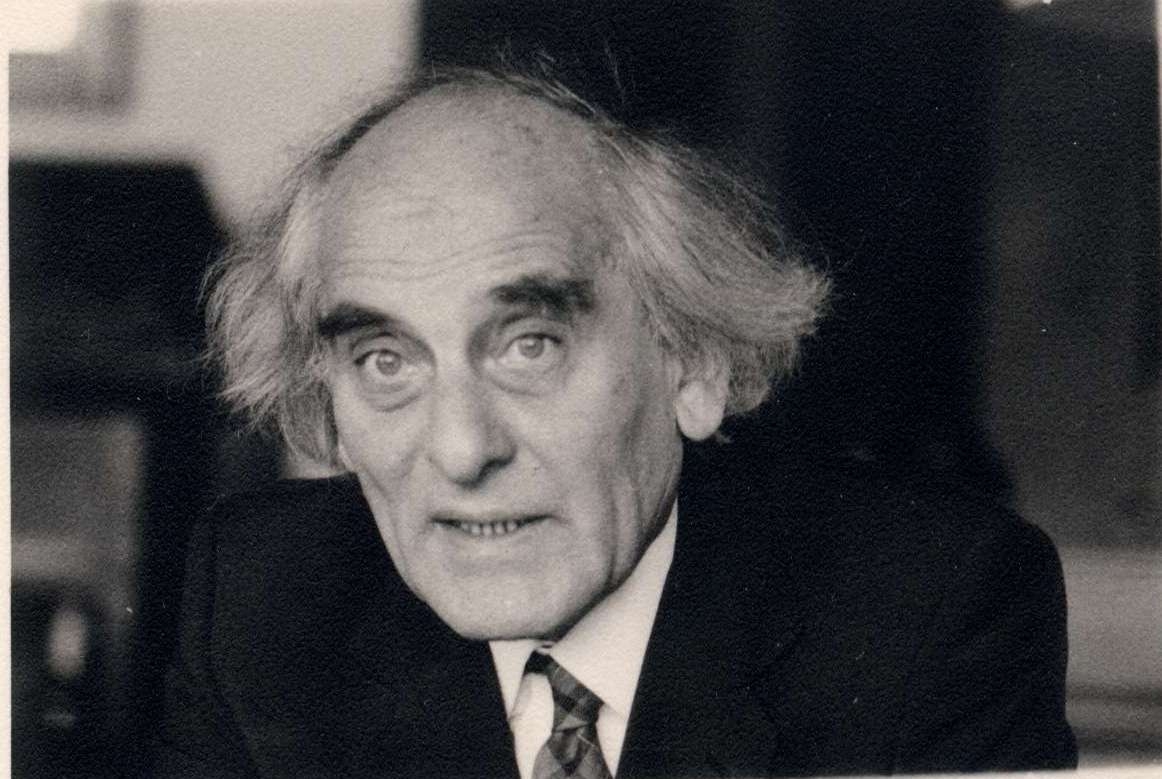

sull’emissione da sorgenti del cosmo. Nel 1979 fu conferito a Giuseppe

Occhialini il Premio Wolf per la Fisica, “per i suoi contributi alle

scoperte della produzione delle coppie di elettroni e del pione

carico”. Il grande fisico morì a Parigi il 30 Dicembre 1993.

È generalmente accettato che l’esperimento di Cesare Lattes,

Hugh Muirhead, Giuseppe Occhialini e Cecil Powell, costituisce -

accanto a quello famoso di Marcello Conversi, Ettore Pancini e Oreste

Piccioni - il punto di partenza della moderna fisica delle alte

energie, sia per la pregnanza del risultato, sia per l’innovazione

nelle tecniche sperimentali adottate. Giuseppe Occhialini è

stato non solo un grande scienziato, che ha come pochi contribuito al

grande prestigio di cui la Fisica italiana gode nel mondo, ma anche un

grande maestro.

Alla

figura di Giuseppe Occhialini si può oggi guardare come ad

un

simbolo, tuttora attuale, del nascente spirito europeo. Essa incarna

quasi emblematicamente gli aspetti più positivi del ruolo e

dell’atteggiamento che l’Europa ha avuto nella seconda metà

del

ventesimo secolo in ambito mondiale: da un lato un’apertura spontanea e

quasi senza riserve all’influenza delle altre culture, particolarmente

quella del Nuovo Continente, dall’altro la volontà di

sostenere

il confronto con i ritmi di sviluppo consentiti dalle immense risorse

possedute oltreoceano, attraverso l’unione delle diverse forze

nazionali e la valorizzazione della propria grande tradizione.

Perfettamente inserita in questo clima politico-culturale si svolse la

vicenda umana e scientifica di Giuseppe Occhialini.

In terra straniera egli mise a frutto la

propria geniale creatività dando il contributo determinante

a

scoperte scientifiche nel campo della fisica delle particelle

elementari che per due volte valsero, purtroppo e ingiustamente solo ad

altri, il premio Nobel. Più volte si fece promotore e

ricoprì il ruolo di guida carismatica di progetti

scientifici

basati sulla cooperazione tra istituti internazionali, come la

collaborazione G-Stack, costituita, insieme alla moglie Constance

(“Connie”) Dilworth, per lo studio dei raggi cosmici tramite emulsioni

nucleari lanciate nello spazio a bordo di palloni aerostatici. Questa

iniziativa rappresentò un’occasione fondamentale per la

coagulazione dei Paesi europei e diede un fondamentale impulso alla

ricerca spaziale europea. Ne seguì infatti la nascita della

European Space Research Organization (ESRO), antesignana della attuale

European Space Agency (ESA). Occhialini fu inoltre tra i padri

fondatori del progetto COS-B della ESA, che fornì la prima

mappa

dettagliata delle sorgenti di raggi gamma della nostra galassia. Nel

1993 egli fu nominato membro onorario della European Physical Society.

L’uomo

che lasciò in gioventù la sua Fossombrone per

studiare,

lavorare e vivere a Firenze, Cambridge, S. Paolo, Bristol, Bruxelles,

Genova, Milano, Boston, Ginevra, compiendo e dando impulso a importanti

scoperte e animando collaborazioni scientifiche internazionali,

rappresenta, in quanto scienziato italiano ed europeo, un esempio da

non dimenticare. Ciò è particolarmente vero oggi,

in un

momento in cui l’Europa si trova di fronte alla necessità di

una

crescita competitiva che non può prescindere da un rinnovato

impulso alla ricerca scientifica.

Verso la metà del

secolo, durante gli anni che videro il culmine della carriera

scientifica di Giuseppe Occhialini, stava prendendo corpo l’idea di

un’unità economica e politica dell’Europa. A cinque anni

dalla

fine del conflitto più sanguinoso della storia, l’allora

Ministro degli Esteri francese Robert Schuman proponeva di creare

un’Europa di pace. “La pace mondiale non potrà essere

salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che

la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale

può apportare alla civiltà è

indispensabile per il

mantenimento di relazioni pacifiche. […] Il governo francese propone di

mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di

acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di

un’organizzazione alla quale possano aderire gli altri paesi europei.

La fusione delle produzioni di carbone ed acciaio assicurerà

subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima

tappa della Federazione europea…”.

ll

concetto di federazione

europea ebbe tra le sue più naturali e

produttive

applicazioni

quelle in ambito scientifico, dove il lavoro congiunto degli stati

più importanti d’Europa, vincitori e vinti, portò

negli

anni successivi all’istituzione dei grandi laboratori europei. Con la

costruzione del CERN di Ginevra, nel 1954, il punto di riferimento

mondiale della “Big Science” era destinato a spostarsi dai famosi

centri di ricerca americani (Brookhaven, Berkeley, Fermilab) in Europa.

Furono poi realizzati nel 1962 lo European Southern Observatory (ESO),

nel 1963 la European Molecular Biology Organization (EMBO) e, un anno

dopo, la già citata ESRO insieme alla sua controparte

ingegneristica ELDO (European Launcher Development Organization). La

costituzione dell’ESRO rappresentava l’ingresso autorevole dell’Europa

nel settore della ricerca spaziale, a fianco del grande potere degli

Stati Uniti e dell’Unione Sovietica. Negli anni successivi vennero alla

luce la European Synchrotron Radiation Facility, l’Institut

Laue-Langevin, lo European Fusion Development Agreement e, a seguire,

svariate iniziative scientifiche e culturali: dalla matematica alla

psicologia sociale, alle geoscienze, alla sociologia. Nel 2004

è

stato raggiunto il numero di 52 organizzazioni europee.

A proposito di Beppo Occhialini così si sono espressi alcuni

grandi personaggi della Fisica:

- Gilberto Bernardini (ex direttore di

ricerca del CERN e primo presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare): “Un artista della strumentazione, un creatore di tecnologie,

un vero interprete della natura, dalle cui mani e dalle cui idee

scaturivano i mezzi per risolvere i problemi fondamentali della fisica”.

- Bruno Pontecorvo (Premio Lenin per la

Fisica): “Brindo non a Beppo, ma a tutti noi: se abbiamo la fortuna di

lavorare con lui, siamo sicuri di vincere un premio Nobel”.

- Leon Lederman (Premio Nobel per la

Fisica): “...Lattes, Occhialini, Powell. Occhialini, Beppo per gli

amici, era il più pittoresco del trio. Speleologo

e gran burlone, Beppo era la vera forza trainante del gruppo”.

- Carlo Rubbia (Premio Nobel per la

Fisica): “Un fisico di classe eccezionale che ha contribuito al

progresso delle conoscenze con risultati di grande rilievo. Beppo fu un

fisico nato, un tecnico profondo, un ricercatore con un’energia

illuminata e con una personalità magnetica, capace di

trasferire il suo entusiasmo a coloro che si trovavano intorno a lui.

Certamente avrebbe meritato il premio Nobel”.

- Cesare Lattes (fisico brasiliano), “Una

personalità attiva ma gentile, con grande coraggio fisico e

morale. Un amico leale e prezioso, una persona piena di considerazione.

Un grande e giovane romantico con i piedi per terra”.

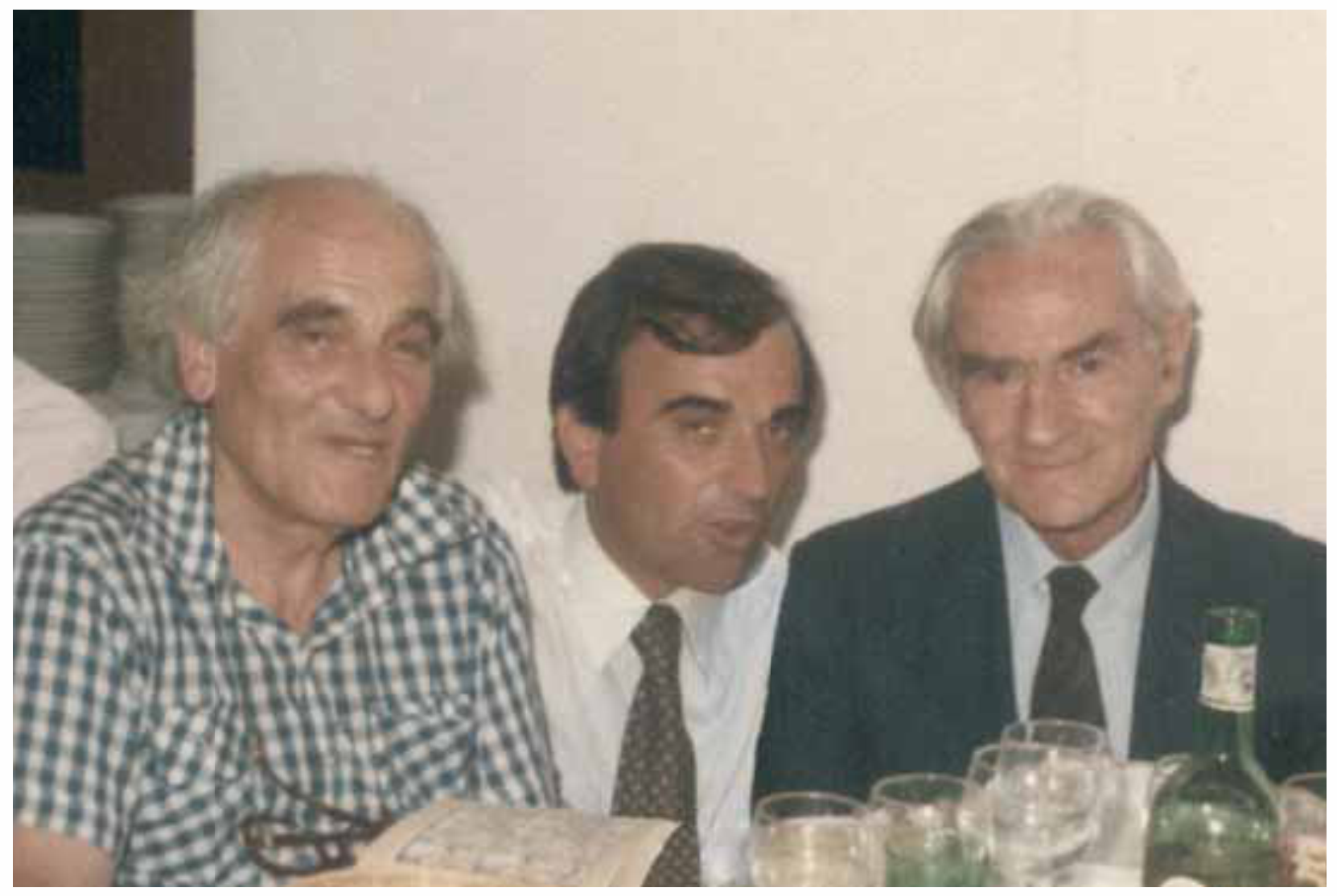

Da sinistra Giuseppe Occhialini, Antonio Vitale e Gilberto Bernardini

all’

International

Conference on Nuclear Physics, Firenze 1983.